こんにちは、てつやまです。

今日紹介する1冊はこちら

『書くのがしんどい』竹村俊助

本書は、編集者である著者が、10年以上かけて編み出した

「誰でも書けるようになる」スキルとノウハウを紹介。

「書く」という行為の中で生まれる数々の「しんどい」を解消してくれます!

なんでこの本を読んだの?

最近ブログを始め、文章術の本に興味を持っていたため。

『書くのがしんどい』というタイトルに共感を覚えました。

好きで書いていたはずなのに、何故かしんどくなる。

そんな自らの心情と言い表した、タイムリーなタイトルだったため、読んでみたくなりました。

本の内容で大事な3つのポイント

①「書こう」ではなく「伝えよう」

②「作家マインド」ではなく「編集者マインド」

③書くときは自分をほめながら。読むときは自分をけなしながら。

一つずつ解説していきます!

①「書こう」ではなく「伝えよう」

「書く」のではなく「伝える」!

文章を書く時、多くの人は「何か素晴らしいことを書かなければ」と思いがちです。

私も以前は、書くという作業を無から有を生み出す神業のように捉えていました。

そのプレッシャーが、「書くのがしんどい」という感覚につながっていたと思います。

しかし、著者の竹村さんは、そもそも「書こう」という意識自体を変えるべきだと提案しています。

「書く」のではなく「伝える」という意識で取り組む。

この考え方の転換には、目から鱗が落ちる思いがしました。

考えてみれば、私たちは日常的に様々なことを考え、感じています。

伝えたいことは、意識的であれ無意識的であれ、実はたくさんあるはず。

それを知りたい人に伝える努力をすることが重要なのです。

不必要なプレッシャーが軽るくなる!

例えば、私がコーヒーショップで見た店員さんの丁寧な対応に感動した経験があるとします。

それを「文章を書く」と考えると難しく感じますが、

「友人にその素晴らしさを伝えたい」

と思えば、言葉は自然と湧いてくるものです。

この「伝える」という意識は、日常会話の延長線上に文章を位置づけることで、

不必要なプレッシャーを軽減してくれます。

書くことがしんどいのは、「文章」という特別なものを生み出そうとしているからなのかもしれません。

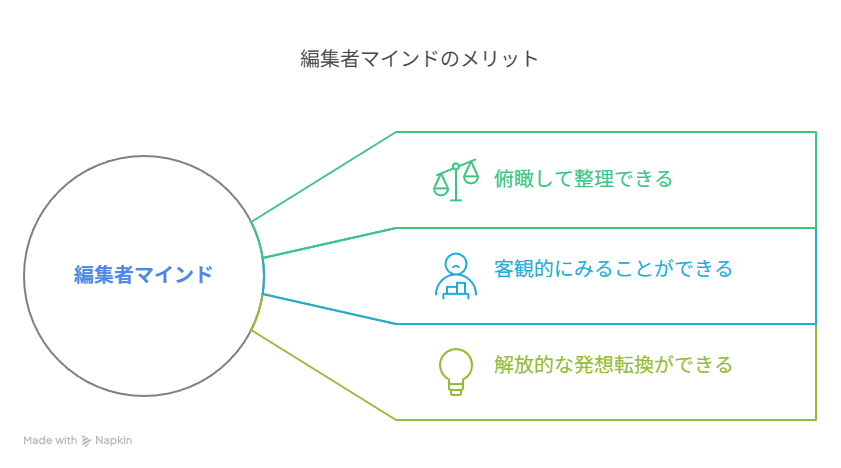

②「作家マインド」ではなく「編集者マインド」

「編集者マインド」とは?

著者・竹村さんが提案するもう一つの重要な考え方は、

「作家マインド」ではなく「編集者マインド」を持つということです。

「作家マインド」とは、無から有を生み出すクリエイティブな発想を求める思考です。

これは確かに素晴らしいのですが、最初からこのマインドを持とうとすると、大きなプレッシャーとなります。

一方、「編集者マインド」は、すでにあるものを整理し、より良くしていく思考です。

「書く」と「編集する」を分ける!

漫画編集者を例に考えてみましょう。

彼らは必ずしも自分で漫画を描けるわけではありません。

しかし、どんな漫画が面白いか、どのように改善すればより良くなるかを見抜く力を持っています。

それは経験と鑑賞眼によって培われたものです。

私自身、ブログ記事を書く際に、最初から完璧な文章を目指そうとして行き詰まることが多くありました。

しかし、「まずは思いつくままに書き出し、それから編集する」というアプローチに切り替えたところ、不思議と筆が進むようになりました。

完璧主義こそ「編集者マインド」を持つべし!

「編集者マインド」は、自分の中にある思いや考えを一度外に出し、それを俯瞰して整理する視点です。

これは特に、完璧主義の傾向がある人や、文章に対して過度の自己批判をしてしまう人にとって、解放的な発想転換になるでしょう。

③「書くとき」と「読むとき」の二つの自分を持つ

書くときは自分をほめながら。読むときは自分をけなしながら

著者・竹村さんは、文章の良し悪しを判断することは意外に誰でもできると言います。

そして、

「書くときは自分をほめながら。読むときは自分をけなしながら」

という興味深いアプローチを提案しています。

これは、「書く」という行為と「判断する」という行為を分業するという考え方です。

作品の良し悪しがわかっても、だからといって良い作品が書けるわけではありません。

しかし逆に、最初から良い文章が書けなくても、何が良くて何が悪いかは案外わかるものなのです。

「書く」と「読む」を分けるメリット ①ストレスが減る

一晩寝かせて、また読み直し、修正を加える。

この方法のいいところは、「書く」と「判断する」という相反する心理状態を無理に両立させようとしないことです。書いているときは批判を停止し、読むときは批判的思考を活性化させる。この切り替えが、文章を書く際のストレスを大幅に軽減してくれるのです。

「書く」と「読む」を分けるメリット ②客観視が身につく

文章を書く上で重要なスキルの一つ、「客観視」。

竹村さんは、お「客」さんが「観」る「視」点に立つと表現しています。

私は客観視が非常に苦手です。

自分の考えに固執して、周りが見えなくなるクセがあります。

このような状態に陥っている最中は、それに気づくこともできません。

しかし、ふとお客さんの位置まで下がることで、客観的な視点を獲得するチャンスが訪れます。

俯瞰で物事を見ることに長けた人であれば、文章を書いている最中でも客観視ができるかもしれません。

しかし、苦手な人にとっては、それを無理に求めるよりも、客観視ができるタイミングを逃さないことに力を入れた方が生産的です。

客観視ができるときにできる分だけやる。

このシンプルな考え方が、文章を書く際のストレスを軽減し、より良い成果につながるのです。

まとめ

繰り返しとなりますが、本書のポイント

①「書こう」ではなく「伝えよう」

②「作家マインド」ではなく「編集者マインド」

③「書くとき」と「読むとき」の二つの自分を持つ

『書くのがしんどい』という本は、文章を書くことへの心理的ハードルを下げ、

より自由に、楽しく表現するためのヒントが散りばめられています。

「書こう」ではなく「伝えよう」という意識を持つこと。

「作家マインド」ではなく「編集者マインド」で取り組むこと。

そして、「書くとき」と「読むとき」は分ける。

これらの考え方は、文章を書く上での心理的負担を大きく軽減してくれます。

文章を書くことは、決して特別な才能や技術だけに依存するものではありません。

誰もが持っている「伝えたい」という思いを、どのように表現するかの工夫なのです。

この本を読んで実践することで、私は「書くのがしんどい」という感覚から少しずつ解放されつつあります。

もちろん、すべての悩みが解消されたわけではありませんが、文章と向き合う姿勢は、大きく変わりました。

この本は

・書くことが「しんどい」と感じている人

・何を書けば良いかわからない人

・読まれないことにモチベーションがあがらない人

におすすめな一冊です!

この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!

↓

コメント