こんにちは、てつやまです。

今日紹介する1冊はこちら

『子どもを攻撃せずにはいられない親』片田珠美

本書は、親の愛で子を縛るのではなく、一個人として尊重し、互いの人生を認め合える関係性を築くことを説く教育書。そのための方法も紹介。

なんでこの本を読んだの?

私自身、親からの「攻撃」を受けていた、と感じているため。

他人事には思えず、読んでみました。

※その後、親とはいい関係を築けていますので悪しからず

本の内容で大事な3つのポイント

① 「子どものため」という正義

②「子供は親のすべて」に至る原因と結果

③「親子は別人格」を認識するための〇×法

一つずつ解説していきます!

① 「子どものため」という正義

「子どものため」という考えに至る理由

「子どものため」という正義について、その複雑な心理構造を深掘りしてみましょう。

親から子に対する「子どものため」という想いは、純粋な愛情から始まります。

子どもの成長を願い、幸せになってほしいという願いが根底にあります。

その想いは決して否定されるべきものではありません。

しかし、この純粋な愛情は、時として歪な形に変質することがあります。

例えば、「良い職に就いてほしい」という期待は、「やりたい仕事を否定する」という抑圧になってしまいます。

この変質の過程で、親は何度も、「子どものため」という大義名分を掲げ続けます。

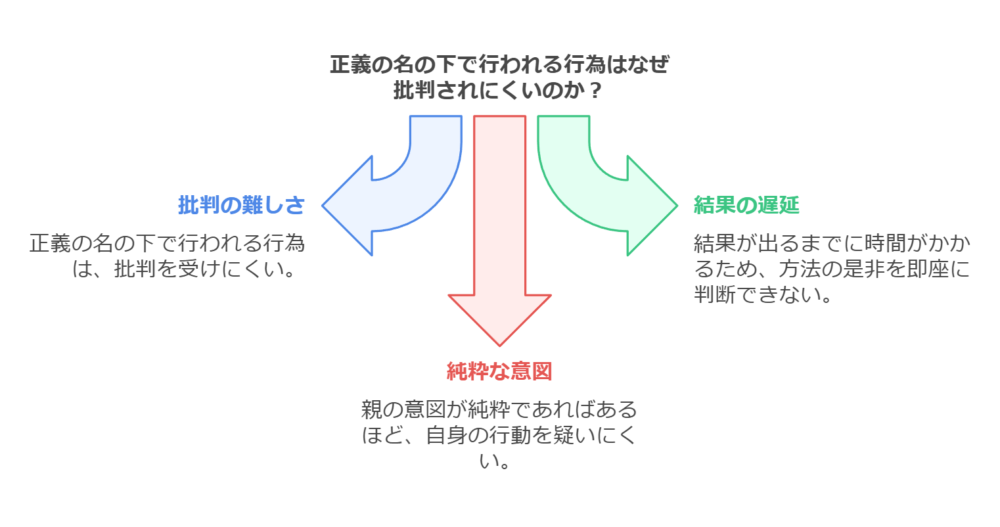

この正義には、自己修正機能が働きにくい

特に現代社会では、子育ての成否が親の評価に直結するような風潮があります。

「子どもがなにか問題を起こせば、親の責任」という

社会的プレッシャーが、この「子どものため」という正義を

一層強化させてしまいます。

さらに厄介なのは、この「正義」には自己修正機能が働きにくいという点です。

なぜなら、

1. 正義の名の下で行われる行為は、批判を受けにくい

2. 結果が出るまでに時間がかかるため、方法の是非を即座に判断できない

3. 親の意図が純粋であればあるほど、自身の行動を疑いにくい

という特徴があるからです。

この正義に対する付き合い方

しかし、重要なのは、この「正義」を完全に否定することではありません。

必要なのは、

– 「子どものため」と考える前に、「子どもの意思」を確認する

– 強制ではなく、選択肢を提示する形でサポートする

– 結果ではなく、プロセスを重視する

– 定期的に自身の言動を振り返り、本当に子どものためになっているか検証する

つまり、「子どものため」という正義は、子どもの人格を認め、

対話を重ねることで、はじめて真の意味を持つのです。

それは一方的な押しつけではなく、子どもとともに成長していく

双方向の関係性を築くことを意味します。

②「子供は親のすべて」という考え方

なぜ親は「子供は親のすべて」と思うのか?

「子供は親のすべて」という意識が生まれる主な原因は、以下の三つに集約されます。

1. 育児への全面的な没入

特に専業主婦(夫)の場合、毎日の生活が育児を中心に回ります。

朝は子どもを起こすところから始まり、食事の準備、送り迎え、習い事の対応、就寝の見守りまで、

一日のほとんどが子どもに関連する行動で占められます。

この状況が長期間続くと、自然と子どもが生活の中心、さらには人生の中心になっていきます。

2. 社会からの孤立

核家族化が進み、地域コミュニティが希薄化する中、子育ての負担を一人で抱え込まざるを得ない状況が増えています。

このような環境下では、子育てに関する不安や悩みを相談できる相手も限られ、

結果として子どもへの執着が強まりやすくなります。

3. 自己実現の代替手段

自身のキャリアや夢を子育てのために断念または中断せざるを得なかった親の場合、

その代償として子どもへの期待が膨らみがちです。

「私ができなかったことを、子どもには実現してほしい」という想いは、一見自然な願いに見えますが、時として過度な期待や干渉につながります。

親が「子供は親のすべて」と思うとどうなる?

このような意識は、親子関係に様々な歪みをもたらします。

1. 子どもの自立を邪魔する存在に…

過保護や過干渉により、子どもが自己決定の機会を奪われ、主体性や判断力の発達が妨げられます。

2. 親自身の人生の幅が狭くなる

子育て以外の興味や関心が失われ、社会との接点が減少することで、親自身の人生が窮屈になります。

3. 親子間でリラックスできない

子どもが成長し、自立を志向し始めると、親の期待や干渉との間に軋轢が生まれ、

関係性が悪化する可能性があります。

解決のためのアプローチ

この問題の解決には、以下のようなアプローチが考えられます。

1. 「育児だけが人生じゃない」と知る

– 子育ては人生の重要な一部であり、全てではないことを意識する

– 自分自身の趣味や関心事を持ち続ける

2. 家以外の社会とつながる

– 同じ年頃の子を持つ親との交流

– 必要に応じて専門家(保育士、カウンセラーなど)に相談

3. 「親としての役割」とはどこまでかを考える

– 子どもの人生の主役は子ども自身であることを認識

– 支配者ではなく、支援者としての立場を意識

– 子どもの成長に合わせて、適切な距離感を模索

特に重要なのは、親自身の人生の充実です。

子育て以外の場面でも、自己実現や生きがいを見出すことで、

かえって子どもとの健全な関係を築くことができるかもしれません。

③「親子は別人格」を認識するための○×行動

「親と子が別人格」であることを認識するための、具体的な行動、NGな行動について、解説します。

望ましい行動

1. 子どもの意思決定を尊重する

– 服装や髪型など、自己表現に関する選択は可能な限り本人に任せる

– 進路選択では、親の希望を押しつけず、子どもの夢を支援する

2. 適切な会話の仕方

– 子どもの発言を否定せず、まずは受け止める努力を…3回に1回くらいでもいいのでやる

– 「私の考えはこうだけど、○○はどう考える?」と対等な立場で話し合う

3. プライバシーを尊重する

– 日記や携帯電話など、私的な領域に無断で立ち入らない

– 友人関係に過度に干渉しない

4. 失敗を経験させる

– すぐに助け船を出さず、自力で解決する機会を与える

– 失敗しても受容的な態度を示す

NGな行動

1. 過度な干渉

– 「母親(父親)の言うことだから」など、合理的な理由なく従わせる

2. 否定的なコミュニケーション

– 「あなたが言うことを聞かないから○○になった」と責任転嫁する

– 「あなたのためを思って言っているのに」と押しつける

3. 期待の押しつけ

– きょうだい間で比較する

– 親の価値観で子どもの選択を否定する

4. 条件付きの愛情表現

– 「言うことを聞かないと愛されない」という態度をとる

このように意識を変えることは、一朝一夕には実現できません。

しかし、一つずつ実践していくことで、子どもの個性を尊重し、

互いに成長できれば、いい親子関係を築くことができるでしょう。

まとめ

繰り返しとなりますが、本書のポイント

① 「子どものため」という正義

②「子供は親のすべて」に至る原因と結果

③「親子は別人格」を認識するための〇×法

子どもを所有物と考える親は、たしかに存在します。

多かれ少なかれ、その意識は、どんな親にもあるのでしょう。

親子だけではなく、夫婦、パートナー、友達なども、いかに親しくあろうとも、

別々の感情をもつ、別の人間です。

しかし、どうしても「所有物」という意識を完全になくすことは難しい。

それならばいっそ、「別々の人格」という意識で、塗り替えて行ければいいのかもしれません。

「別々の人格」という意識を、少しでも多くもつことが大事なのだと感じました。

この本は

・親との関係に悩む人

・パートナーとの関係に悩む人

・なぜイライラして攻撃してしまうかの理由が知りたい人

におすすめの1冊です!

この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!

↓

コメント